※本記事は2024年5月に内容を一部アップデートしました。

OYACOってどんな制度?

OYACOは2022年6月に運用を開始しました。当社は事業拡大に伴い人員も急速に増加しており、社員のライフステージもさまざまです。今後も事業成長のために多くの仲間を迎えることもあり、仕事と「出産」「育児」との両立に向き合っていく社員が増えるでしょう。そんな社員たちの子育てを支え、より業務に向き合えるような環境をサポートするための制度です。

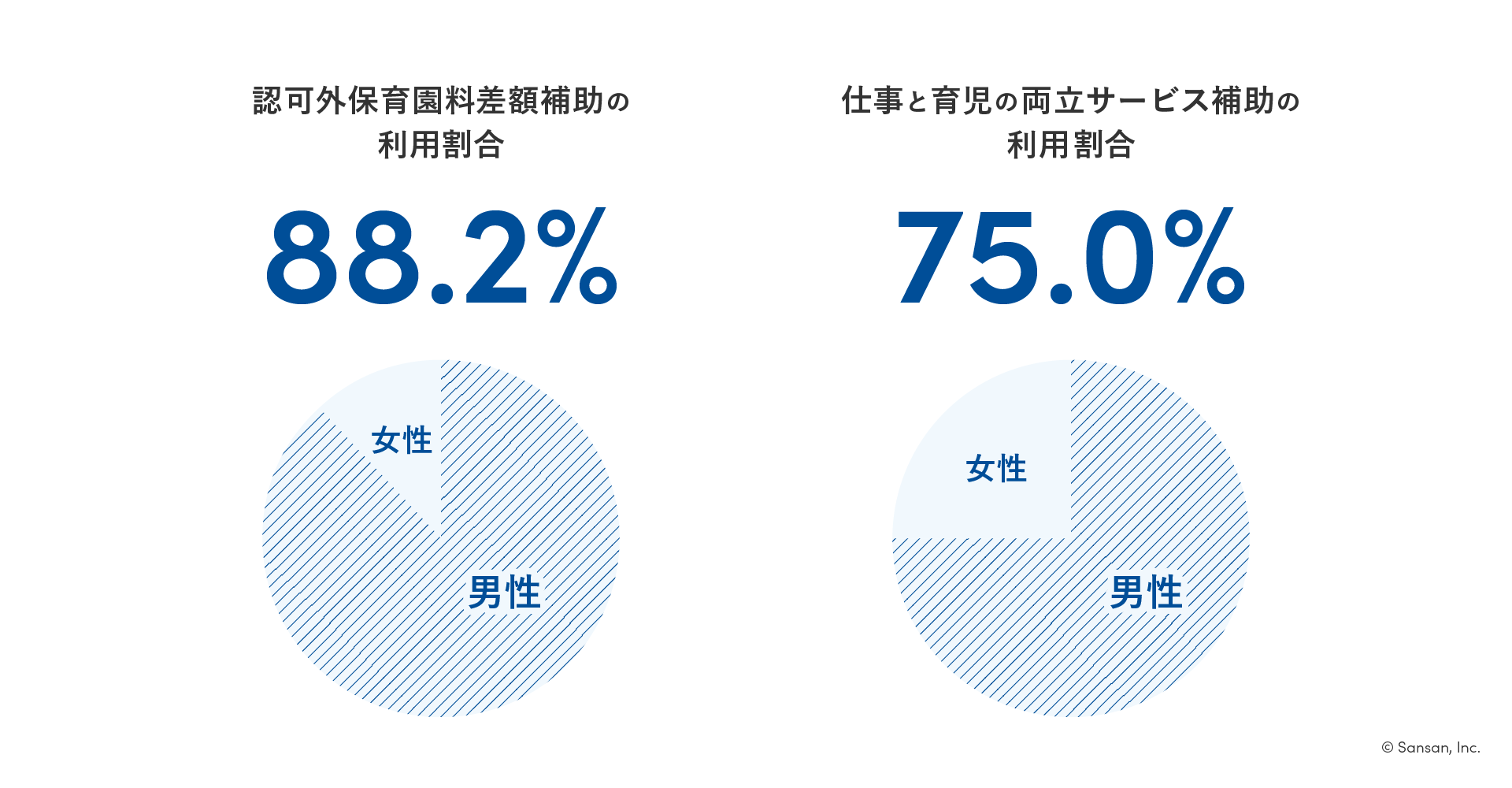

対象は小学校6年生までの子どもがいる正社員で、子どもの人数に合わせた補助を受けることができます。内容は、A 認可外保育園料差額補助と、B 仕事と育児の両立サービス補助の大きく2つに分かれており、ABを同時に活用することも可能です。

A:認可外保育園料差額補助

認可保育園に入園できず認可外保育園に入園する場合、認可保育園料と認可外保育園料の差額を子ども1人につき3万円/月まで補助。3歳(2歳児クラス)までの子どもが対象です。

B:仕事と子育ての両立サービス補助

以下8つのサービスの費用を補助しています。金額は子ども1人の場合、3万円/月、2人は4万円/月、3人以上は5万円/月。小学校6年生までの子どもが対象です。

1.保活コンシェルジュ

保育園入所のための情報収集や、復帰前の講座を通じて育休復帰をサポート。社員本人または配偶者の妊娠中から利用できます。

利用しているメンバーの声

産後の忙しい中で保育園の情報を集めることは大変でしたし、保育園の特徴や入園の倍率も知らなかったため、サービスを利用しました。近隣の保育園についてアドバイスをくれるだけでなく、一般的な保育園に関する情報も共有してもらえたので、心強かったです。

2.子どものワクチン接種

ワクチンの任意接種費用をサポートします。インフルエンザワクチンや、就学前の任意接種推奨ワクチン(自己負担)も対象です。

利用しているメンバーの声

私が住んでいる区では小学校入学前の任意接種費用は約2万円。これも補助対象になり助かりました。子どもが感染症に罹ると親も仕事を休まなければならないので、仕事の生産性低下を防ぐ手段として重要だと思います。

3.延⻑保育

保育園の延長保育料を補助します。認可保育園・認定こども園の利用も可能です。

利用しているメンバーの声

未就学児がいると、帰宅後はずっと相手をしているため仕事はできません。どうしても会社で終わらせたい仕事がある場合は延長保育を活用しています。OYACOの延長保育料補助により、仕事に打ち込める環境が担保されていると感じます。

4.病児保育

病児保育施設や病児専門シッター利用費を補助します。特に民間サービスは通常のシッター代よりも高額になり登録料も要するため、それらの費用を補助します。

利用しているメンバーの声

病児保育が使えると予定外の有給を取らずに済み、業務も中断せずに進められます。100%対応の病児保育専門サービスに登録していますが、月会費や入会金もOYACOで補助されます。家族以外にも頼れる存在がいるのは心強く、仕事にコミットできています。

5.学童保育

民間学童の場合、費用が毎月数万円に上ることもあります。この制度では、送迎や入所金も補助の対象です。

利用しているメンバーの声

民間学童に通わせていますが、月々の支払いに加え入所費用も高額です。学童にかかる諸費用も補助してくれる企業は珍しいですし、大変助かっています。仕事が忙しい時は時々有料の送迎オプションも使いながら「小1の壁」を乗り切りたいです。

6.ベビーシッター・チャイルドケアサービス

ベビーシッターやチャイルドケアのサービスを利用した際の補助です。やむを得ずキャンセルが発生した場合の費用も対象です。

利用しているメンバーの声

自分自身も夫も仕事を休めない時、シッターサービスに何度も助けられました。急ぎの依頼で高額になったり、急に子どもが発熱し50〜100%のキャンセル費用が発生することもありますが、万一の場合もOYACOの補助があるので心の負担が減り、利用のハードルが下がりました。

7.家事代行サービス

家事代行のサービスを利用した際の補助です。掃除、洗濯、食事の作り置きなど、さまざまな用途で利用されています。

利用しているメンバーの声

共働きなので週に1度(3時間程度)料理を作ってもらっています。夫婦で家事を分担していますが、子供が2人おり回らないケースもあるので助かっています。以前より家族で話す時間も増え、妻や自身のメンタル面でもよい影響があり、仕事にも向き合いやすくなりました。

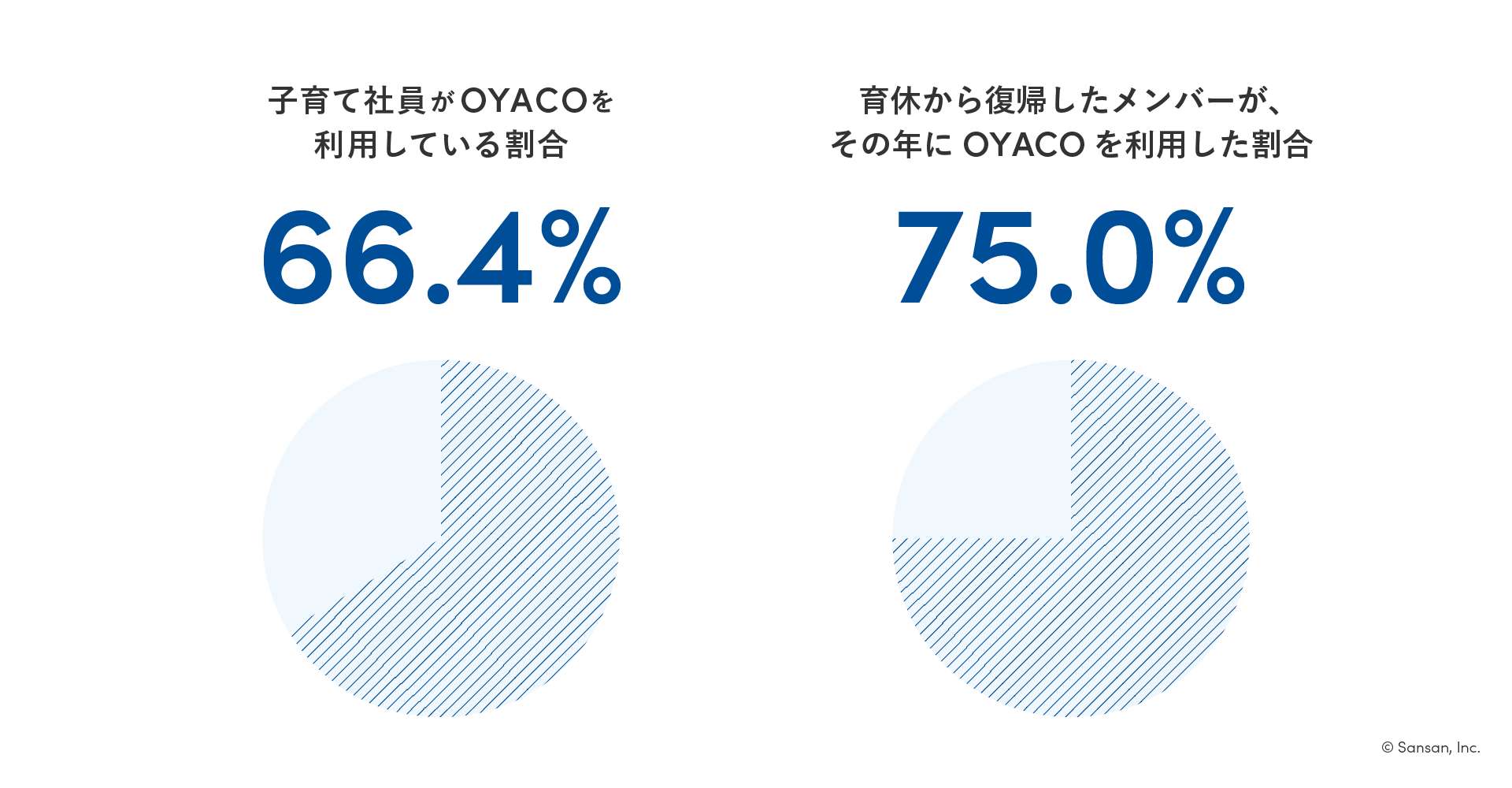

当社にはさまざまな人事制度がありますが、なかでもOYACOは、仕事と子育ての両立に奮闘している社員が多いこともあり、以前から多くの社員に活用され、利用率の高い制度の1つです。

当社では男性の育休取得率が64%と高く、育児に対し積極的に向き合っているメンバーが多いのも特徴です。OYACOも男女ともに広く活用されています。

他の制度とも組み合わせて

多様な働き方を

子育てをしながら働くメンバーにとって、働く環境や働き方の柔軟性も大切なポイントです。Sansanでは男女問わず子育てと仕事を両立しやすい環境が整っています。時間の融通が利きやすくなるなどの制度を紹介します。

フレックス勤務

開発関連の職種にはフレックスタイム制を導入しています。その他の職種でも、入社後一定の条件の下、性別にかかわらず子育てや介護のためにフレックスタイム制への変更が可能です。

時短勤務 (全社員に適用)

事情に応じて一定の時短勤務が可能になる制度です。介護や私傷病の他、妊娠出産、育児などの事情で活用する社員も多く見られます。

早出早上がり (全社員に適用)

開発系以外の職種は原則所定労働時間制ですが、所定労働時間(9:00-18:00 or 9:30-18:30)に対して始業を8:30まで前倒すことが可能で、その場合17:30以降は終業が可能です。

時間単位有給(全社員に適用)

年次有給休暇を1時間単位で取得することができます。家族の病院付き添いなどで利用する社員も多く見られます。

リモートワーク(全社員に適用)

開発系職種の出社頻度は週3日以上 、もしくは週1日以上の選択制、それ以外の職種は週3日以上の出社を原則とし、その他の日は在宅勤務も可能です。

※業務内容によっては、基本的に出社が必要な職種もあります。詳細は選考の際にご確認ください

次に、OYACOを活用しているメンバーに話を聞いてみました。

母でありながら、仕事を変わらず

続けるということ

中原 翔子(ビジネス統括本部 マーケティング部 イノベーションカンファレンスグループ グループマネジャー)

どのようにサポートを活用していますか?

最近はベビーシッターの利用で制度を活用することが多いですね。帰宅が遅くなる日はベビーシッターをお願いします。延長保育という手段もありますが、保育園へのお迎えやその後の食事の準備のことも考えるとベビーシッターのほうが助かることが多いです。また、利用先にもよると思いますが、ベビーシッターは担当者を選ぶことができ、中には外国籍の留学生で英語ができる方もいます。そういった方にお願いをすると、子どもの面倒を見てもらうだけでなく、子どもの勉強にも繋がりますし、子どもたちも楽しかったと言ってくれます。ただ、このようなサービスは決して費用が安くないですし、補助がなければ選択肢にもなっていなかったと思うので、OYACOがあるおかげで利用できています。 習い事に通わせている感覚で利用ができること、そして子どもにとっても有意義な時間にできることは、実はかなり嬉しいポイントです。

保活コンシェルジュサポートも非常に助かりました。当時は産休・育休に入るまでは保育園について自分でゆっくり調べる余裕がなく、産後はもう入園申し込みの時期真っただ中でした。事前にコンシェルジュサポートへ依頼をかけていたおかげで、提供されたレポートをもとにスムーズな保活につながっただけでなく、何より産休・育休に入る直前まで業務に向き合えました。

仕事との両立に悩む女性に何かメッセージがあればお願いします!

OYACOのおかげで、「母であること」と「変わらず仕事を続けること」の両方に向き合うことができていると感じます。よく言われるワーキングママが抱えがちなハンデを、まるっと取っ払ってくれているのがこの制度だと思っていますし、この制度のおかげで中途半端な自分にならないで済んでいると思っています。

今働いてるママの皆さんも、いずれは子どもができたらいいなと思ってる女性ワーカーの皆さんも、今後の自分のキャリアを描くうえで「仕事と子育てのどちらかを選ぶ」必要はないと思っています。「どちらも」だって成り立つんだなぁと、私自身気づくことができました。

サポートの受け方と働き方の選択が広がる

原田 統野(ブランドエクスペリエンス部 ブランドマネジメントグループ デザイナー)

どのようにサポートを活用していますか?

ベビーシッターを活用しています。私が仕事で帰りが遅くなってしまうことがあり、妻が一人で家事と子育てをする際に利用しています。

本来は早く帰宅して、一緒に子どもの相手をしたいのですが、どうしても業務をしなくてはならない時に、この制度があることによって業務に集中できますし、妻の負担も減らすことができて助かっています。最近は第2子が生まれたため、上の子の保育園のお迎えから食事の準備までの間に見てもらっています。

他にも家事代行サービスを活用しており、掃除をお願いしている間に私が子どもの面倒を見たり、私も妻も手が離せない時に食事を作ってもらったりしました。

活用する中で特に役立ったと感じた時はありますか?

どに〜ちょ(平日の勤務を休日に振り替えることができる制度)を利用したい時です。どに〜ちょと併せてOYACOを利用しベビーシッターを頼むことで、土日に静かな環境で自分の業務に集中する代わりに、平日に子どもとの時間が作れるので、働き方に選択肢が持てるのは嬉しいです。

子育てや家事に向き合う男性へ何かメッセージがあればお願いします!

SansanにはOYACOがあることで、仕事と子育てが両立しやすい環境が整っていると感じています。男女ともに、どうしても仕事をしなくてはならない時にパートナーの負担を軽減するという形で利用することもできます。また家事代行サービスを活用している間を子供と過ごす時間に充てられるので、子どもとの時間をしっかり確保したい方にもおすすめできる制度だと思います。

text&photo: mimi