未来の働き方を体験してもらうための実験的な機能として、営業DXサービス「Sansan」のユーザーに無料で提供されている「Sansan Labs」。最新の人工知能・機械学習(以下、AI・ML)の技術を活用し、営業活動をはじめとするさまざまなビジネスシーンの課題を解決しています。

今回は、ユニークなキャリアを歩み、営業職からエンジニアへと転身した中尾遼太にインタビュー。彼がどのようにSansan Labsの開発に携わり、最新技術を活用した「新しい働き方」の実現に取り組んでいるのか、そのストーリーに迫ります。

PROFILE

中尾 遼太Ryota Nakao

技術本部 研究開発部 SocSciグループ

転職エージェントからWebマーケター、バックエンドエンジニアへ転身。その後、AI開発に携わり、NLPや動画クラス分類、Semantic Segmentationのプロジェクトを経験。データサイエンスとエンジニアリングを組み合わせ、実践的な課題解決を目指す。2023年7月にSansanへ入社し、現在は生成AIを活用したSansan Labsの開発をメインに、ユーザー体験の向上と効果的なサービスの提供に向けた研究開発・プロダクト改善に取り組む。

ユーザーの反応が見える環境に魅力を感じ、

SansanのMLエンジニアに

これまでのキャリアについて教えてください。

私は大学で生命科学を学んでいたのですが、「自分は研究者には向いていないかも」と感じ、卒業後はあえて文系就職をし、転職エージェントで営業職を経験しました。最初はエクセルのショートカットを一つ使うだけで「すごい!」と驚かれるような環境で、がむしゃらに営業の仕事をしていました。

その後、「目の前の人だけでなく、もっと多くの人のキャリアや人生の意思決定に関われる仕事がしたい」と思い、転職してウェブマーケティングを学びました。転職活動は情報が命ですし、その重要な情報を多くの求職者に届けられれば、より大きなインパクトがあると考えたからです。

このように営業とマーケティングを経験する中で、「エンジニアとしてのスキルを持てば、さらに広い業務領域で強みを発揮できるのではないか」と思うようになり、バックエンドエンジニアへキャリアチェンジしました。そのタイミングでAI・MLにも触れるようになり、受託開発企業に移ってからは本格的にMLが関連する開発に取り組むようになりました。

ただ、受託開発ではどうしても「納品して終わり」ということが多く、ユーザーがどのように機能を使っているのか見えづらい面があります。一方で、Sansan LabsではAIやMLを活用しながら、社内外のユーザーから直接フィードバックをもらえる。自分の作ったものがどんなふうに受け止められているのかをダイレクトに知り、それを糧にまた改善を続けられる。そこに大きな魅力を感じ、Sansanで働くことを選びました。

「営業×エンジニア」の視点を生かすSansan Labsの開発――繰り返し練習ができる場を作りたい

営業職からエンジニアへと転身した経験を生かして、現在はSansan Labsでどのような開発に取り組んでいるのでしょうか?

実験的な機能を提供するSansan Labsでは、企画立案から約1カ月のリードタイムで新機能をリリースし、ユーザーのフィードバックを基に改善を重ねます。Sansan Labs内で「使い勝手が良い」と判断された機能は、将来的にSansan本体に実装される可能性もあるという仕組みです。

これまでに開発された機能の中で特によく使われているのが「AI人物プロフィール」と「AI営業ロールプレイング」。「AI人物プロフィール」では、商談相手の企業名と氏名を入力すれば、ウェブ上の情報をAIが集約し、相手の経歴や仕事内容を簡潔に把握できるようになります。

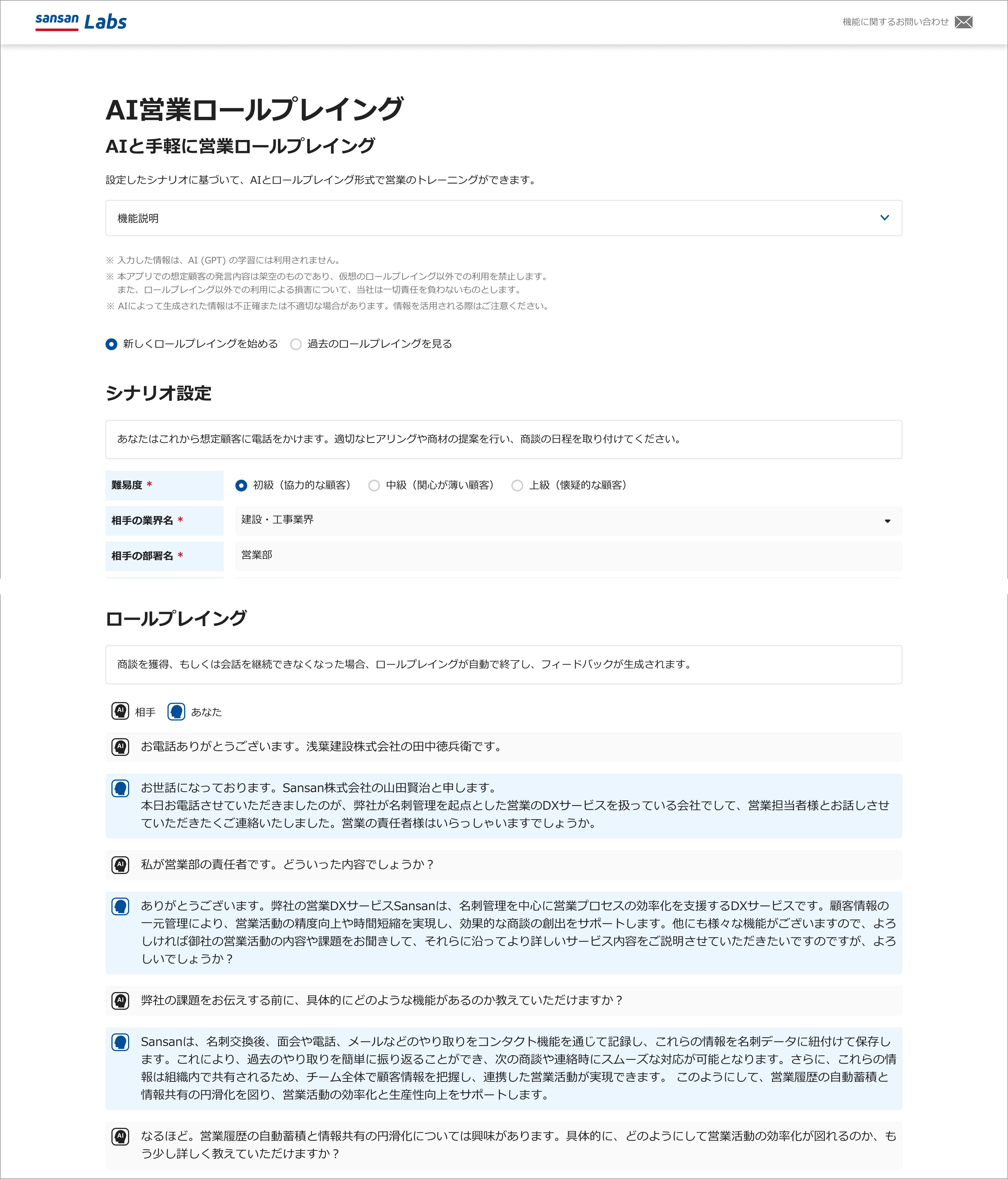

また、私が開発した「AI営業ロールプレイング」は、想定顧客の業界や部署などを設定し、AIを相手にチャット形式で営業の演習ができる機能です。

実は、この機能を開発するに至ったきっかけには二つの側面があります。表向きの理由は、私自身が営業をやっていた経験から、「新人のロープレって本当に大変だよな」というところにありました。新入社員のころは、何をどう質問すればいいかも分からず、先輩社員としてロープレをする立場になっても、クライアント役を演じるために準備をしっかりしないと、それ相応のリアリティーを出せません。

しかも、先輩社員に付き合ってもらえる時間は限られているので、ロープレを繰り返しやりたくても難しい。同期同士でロープレしても皆が分からないまま同じ失敗を繰り返すだけでクオリティーが担保できない。だったら、ある程度その部分をAIに肩代わりしてもらえば、自宅でも一人で繰り返し練習できるし、先輩社員の時間的負担も軽減できますよね。これが開発の大きなモチベーションでした。

一方で、裏側の理由としては、私がChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を半分遊びで触りながら「どういうアプリが作れるんだろう?」と試していたという部分があります。最初に作ったプログラムでは、AIが営業役、人がクライアント役のチャットボットを作ってみたんです。それは、私が転職エージェントをやっていた頃の課題感を解決したかったからでもありました。

求人サイトに登録してくる求職者は、夜の遅い時間帯などに登録することが多いんです。営業担当としてはリアルタイムにすぐ対応したいけれど、やはり人間が営業時間外に働くのは限界があります。そういう場面で、チャットボットが一次対応をして情報を引き出し、翌日につなげるという仕組みがあればいいな、と昔から思っていたんです。

このアイデアをLLMを使って実験しているうちに、マネジャーから「営業のロープレ機能を作ったら需要があるんじゃないか?」というフィードバックをもらったことで仕様を大きく転換。人間が営業役、AIがクライアント役となって実際の商談練習ができる形にしました。

そんな背景もあって、最初は勉強を兼ねたお試しプロジェクトでしたが、ユーザーアンケートで「開発してほしい新機能」の1位に選ばれるなど、社内外から「こんなのが欲しかった」という声を多くいただき、Sansan Labsの正式な機能としてリリースすることになりました。

実際にリリースしてみて、他の方々からのフィードバックはどのようなものでしたか?

イベントなどでプロトタイプを体験してもらった際は、「AIの返答が不自然」「返答が長すぎるので、もう少し簡潔にしてほしい」といったリアルな意見を多数いただきました。そこで、返答文をより自然かつコンパクトに調整するなど細やかな改良を重ねています。リリース後もユーザーからのフィードバックが続々と届き、今も改善のサイクルを回し続けているところです。

単なる機能開発ではなく、

「新しい働き方」を創造する仕事

Sansanで働く魅力を教えてください。

Sansanには、最新の技術トレンドを積極的に学び、取り入れる企業文化があります。これは、技術職のメンバーだけでなく、ビジネス職のメンバーも同様です。普段からなるべく最新技術をキャッチアップするように努めていますが、私一人の力だけですべての情報を網羅できるわけではありません。そのため、メンバー同士で情報を共有できる環境は非常にありがたいです。

また、Sansan Labsには日々多くのフィードバックが寄せられます。ユーザーから1日に何件も意見が届き、それらを基に開発を進めるという好循環が生まれています。このサイクルの中で機能が磨かれ、より実用的なプロダクトになっていくのは、エンジニアとして大きなやりがいにつながっています。

他社と比較して、Sansanの強みはどのような点にあると思いますか?

Sansanの最大の強みは、蓄積された企業情報や接点情報がある点です。具体的には弊社が独自に収集している企業データや、公開されているウェブ上の情報に加え、お客様から利用許可をいただいた場合に該当企業内の該当ユーザーのみが利用できる名刺データです。こうした豊富なデータをもとにAIやMLを適切に活用すること、これは他社が簡単に真似できるものではありません。

また、転職活動時にSansan Labsに似た取り組みをしている企業には何社か出会いましたが、Sansanの開発スピードは群を抜いていました。Sansan Labsでは、年間100以上の機能リリースができるほどの開発スピードを目標としています。この目指しているスピード感は、他の企業と大きく異なる点でした。

最後に、AIやMLを活用したプロダクト開発に興味のある方々へメッセージをお願いします。

Sansanには、「やりたい」と思ったことをすぐに試せる環境が整っています。Sansan Labsでは3年弱で30を超える機能をリリースし、生成AIを活用した機能も10以上リリースしています。スピード感を持ってプロダクトを開発したい人には、非常にマッチする環境です。

私たちの仕事は、単なる機能開発ではなく、ビジネスパーソンの働き方そのものを変えることだと考えています。私自身、営業職からエンジニアへと転身した経験を生かし、実際の業務で役立つ機能を提供し続けたいと思っています。Sansan Labsが生み出すさまざまな機能が広く普及すれば、仕事の効率化や課題解決が進み、本当に注力すべき仕事に向き合えるようになります。

データを活用することで、「次に何をすべきか」「どのようなアプローチを取るべきか」といった指針を導き出し、あらゆる仕事の質をワンランク向上させる。こうした価値を世の中に提供していくことが、Sansan Labsのエンジニアとしての使命だと考えています。この仕事に興味のある方は、ぜひ私たちと一緒に働きましょう。

AIエンジニアのイベントに中尾が登壇しました

2025年3月24日に開催された「舞台裏を覗く!生成AIプロダクト開発のリアル」に中尾が登壇しました。

生成AIを活用したプロダクトに携わる3社のエンジニアが、開発現場の課題や解決法、LLMの評価方法、アイデアを素早く形にするコツをLT形式で発表。

イベントレポートをぜひご覧ください!

buildersbox.corp-sansan.com