4月5日に表参道ヒルズ スペース オーにて、「体験のウラガワ」をテーマとしたクリエイティブカンファレンス「Sansan PLUS+X」を開催しました。今回は前編として、キーノートセッションを中心にレポートします。

Sansanのクリエイティブプロジェクト「PLUS+」による企画・開催

Sansan株式会社でクリエイティブ職に就くメンバーが集まるプロジェクト「PLUS+」。本カンファレンスのコンテンツからノベルティに至るまで、さまざまな領域のクリエイターが、設計や制作を手がけました。

プロダクトやサービスなどユーザーが実際に体験する部分をオモテ側とし、それを作るために欠かせない「ウラガワ」を今回のテーマに設定しています。

司会を務めるのは企画発起人である当社ブランドエクスペリエンスデザイナーのHanako。クリエイティブカンファレンスのテーマである体験のウラガワの趣旨と楽しみ方を伝えます。

多様なウラガワをテーマにし

キーノートセッション

トップバッターは、「The WHY behind a Brand Experience」というテーマで、当社のCBO(Chief Brand Officer)でクリエイティブディレクターの田邉が務めます。

まず、Sansanが大切にしている、出会いの世界観を伝えるプロジェクト「Sansan in 表参道」の紹介からはじまります。

なぜSansanがこのようなブランディングをしているのか。この「なぜ」という部分でしっかりと信念を語るという、ブランド体験づくりのウラガワを、サイモン・シネック氏が提唱したゴールデンサークルという理論に基づいて語りました。

一部抜粋

偉大なブランドは「自分自身」ではなく、自分の「信じるもの」を語ります。「自分はこんな能力があって、こんなにすごいんだよ」と語る人より、「自分はこんなことを信じていて、こんなことが好きなんだ」と、語る人の方が仲良くなれそうですよね?同じものを信じられるから、同じものが好きだから。そこに信頼が生まれ、行動につながります。みなさんの友人もそうじゃないでしょうか?スペックじゃないはずです。数値で測れないものがそこにありますよね。

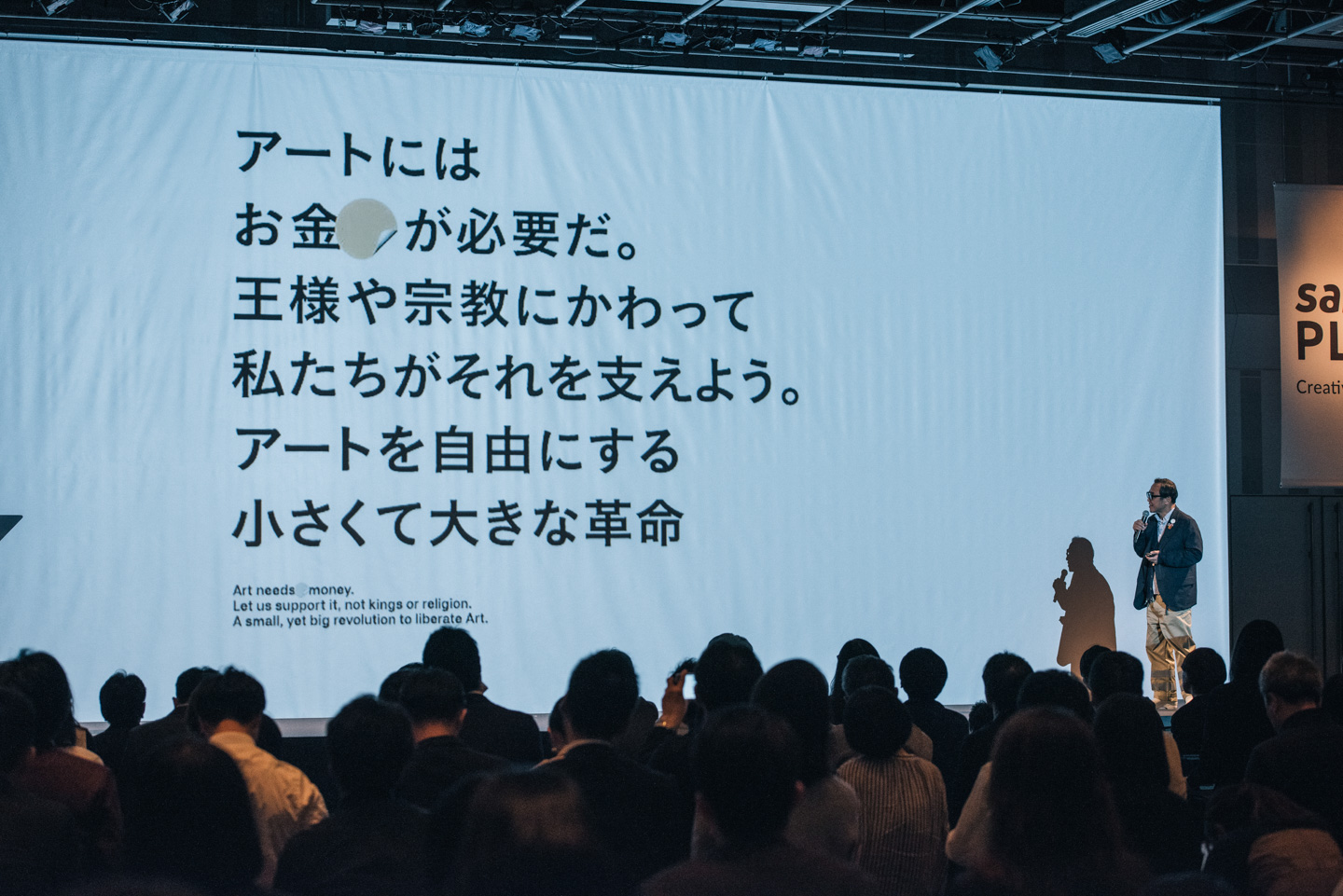

続いて登壇したのは、食べるスープでおなじみのスープ専門店『Soup Stock Tokyo』など、多くの事業を展開している株式会社スマイルズ代表取締役社長の遠山正道さんです。

1996年に商社で働きながら、自身の存在価値に向き合い「何かやらなきゃ」という気持ちに駆られて実施した個展を振り返りつつ、遠山さんが展開している事業のウラガワに強くある、「アート」についてひもときます。

一部抜粋

アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ています。ウチのブランドやビジネスは全て作品だと思って作っています。スープストックトーキョーを例に出すと、スープを売っているがスープ屋ではありません。スープに共感して集まった仲間とモノを作り、お客さまや世の中にそれを伝え、共感という関係性をつくっている作品の一つなのです。

次に登壇したのは、当社のCPO(Chief Product Officer)大津です。自己紹介もそこそこに、「今日は名刺をお持ちですか? 周りの方たちと名刺交換をしましょう!」と、来場者に名刺交換を促します。そこかしこで名刺交換を起点としたコミュニケーションが生まれ、会場全体が盛り上がります。

一部抜粋

私たちは、何を目的に名刺交換をするのでしょうか。それは相手のことを知りたいからです。でも、名刺に書かれている情報だけでは、相手のことを十分知ることができない。でも、Eightで相手の名刺を撮るだけで、どんな人かわかります。例えば近況、キャリアサマリ、相手が働く会社のニュースなど。つまり単なる名刺管理ではなく、相手を深く理解するためにあるのがEightなのです。

キーノートセッションも後半戦に入ります。サントリーコミュニケーションズ株式会社のデザインディレクター/デザイナーの児島さんが「サントリーのものづくりのウラガワ」というテーマで登壇しました。

飲料業界は競争がとても激しく、1年間で新発売される商品約1000品のうち、翌年に残るのは3品とさえ言われており、それを「千三つ」と呼んでいるそうです。

児島さんによると「オモロイかどうか」がサントリーが商品化する上での重要な判断基準とのこと。「オモロイ」とは市場における教科書的なマーケティングから少しずらしているということだそう。

一部抜粋

「ペットボトルに入ったコーヒーは売れない」これは飲料業界にある定説でした。そこで、本筋からずらし、2年かけて開発したのが「クラフトボス」です。「ずらす」が功を奏し、多くの方に受け入れていただけました。今やコーヒーだけでなく紅茶にまでラインナップを広げています。「ずらしすぎたことで生まれたユニークな商品たち」を紹介する児島さん。会場のあちこちで笑いがおきていました。

続いてSansan株式会社のデータ統括部門DSOCのR&D Groupに所属する西田が「出会いのウラガワ」というテーマで、登壇。

西田が語ったのは、大きく分けて2つです。「イノベーションはどう起こるのか」、「日本から生まれるのか」。

マサチューセッツ工科大学の准教授を務めるセザー・ヒダルゴ氏の研究内容を「経済にポテンシャルのある状態とは、輸出している製品に多様性かつ希少性がある状態」と捉える西田。日本は十分そのポテンシャルがある状態であることを多角的に説明しました。

そして、イノベーションは出会い・つながりの組み合わせで起こすことができる、と続けます。イノベーションを生み出す。その強い志を持つことが何よりも大切、と結びました。

※本ビジュアライゼーションの制作・分析に当たっては、名刺アプリ「Eight」のデータについて個人を匿名化し、2018年1月から2018年11月にEightのユーザーによって登録された名刺の情報をEightの利用規約で許諾を得ている範囲で使用しています。本データビジュアライゼーション上では、個人名や特定の企業名は表示されません。

一部抜粋

イノベーションはどう生まれるのか。僕は、イノベーションはイノベーティブなアイデアの掛け合わせだと思います。自分とつながりの弱いコミュニティから斬新なアイデアを得て、それを強いつながりを活かしてアップグレードすることで、イノベーティブなアイデアが生まれることが、ある研究で報告されています。クリエイティブを創るデザイナーに置き換えてみると、そこに属するメンバーに色々なナレッジや得意分野があるほうが、イノベーティブなアイデアが生まれますよね。人と人の出会いはイノベーションを生むために必要不可欠なんです。

キーノートセッションの最後を締めくくるのは、株式会社電通でクリエーティブディレクター・コピーライターのキリーロバ ナージャさんです。

ナージャさんのテーマは、「文化の違いが生まれる(かもしれない)ウラガワ」。大学生になるまでに、母国のロシア、日本、イギリス、フランス、アメリカ、カナダと、6都市の現地校で教育を受けてきたパーソナルな体験を軸に、考察します。

国によって言語はもちろん、教育制度も文化も異なります。さらに授業で使う筆記用具が「えんぴつ」か「ペン」かによって、学生の思考の傾向に影響を与えると話します。

ちなみに「えんぴつ」は間違って書いても消すことができるので、トライ&エラー(試行錯誤)。一方「ペン」は消すことができないので、考えに考えて答えを導き出す、ロジカルシンキング(論理的思考)と、教育方針にはウラガワがあると紹介。

一部抜粋

同じことをやっても、国によって褒められたり、怒られたり。6つの都市で全く異なる教育や文化の違いにとまどい、時々「私って何だろう?」とわからなくなったことがあります。今でも仕事でプレゼンする時、日本語と英語で資料づくりからプレゼンの振る舞いまでが、大きく変わります。もしかしたら、言語から文化が生まれ、それぞれが持つウラガワがその人をつくっているのかもしれないですね。セッションを「見る」体験

昨年に引き続き、6つのキーノートセッションをリアルタイムに絵や図などのグラフィックに「可視化」する、グラフィックレコーダーの清水淳子さん。

セッションの内容がわかりやすくサマライズされ、次々とアウトプットされること自体に圧倒されますが、なによりもそれぞれの話に共通するポイントが線でつながれ、グラフィックレコーディングでしか得られない、新たな発見や体験がありました。